导读

2022年“两会”期间,许多关系到时政民生的提案冲上热搜,引起很大反响。其中,有委员提到,建议加快制定《中华人民共和国仓单法》(以下简称《仓单法》)。根据该名委员给出的数据,我国当前存货年规模达到百万亿之巨,但融资比例仅为5%。仓单融资——这个能够占据美国融资市场三分之一规模的明星融资工具,在中国为什么迟迟打开不了局面?当前实践中暴露出来的问题根源在哪?不妨从产业数字金融的视角进行思考,破解仓单融资难题。

1、让人闻之色变的舶来品

何为仓单?根据《民法典》第九百一十一条之规定,仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签名或者盖章的,可以转让提取仓储物的权利。仓单质押,则是指借款人把商品货物存储在银行指定的仓储企业或物流企业的仓库中,然后凭借仓库所开具的专用仓单,向银行或质权人申请质押贷款的一种融资业务。

仓单质押是一个舶来品,这一业务模式在欧美发达国家有着多年的历史,最早在19世纪中叶就已经出现,经过数百年的发展,该业务已占据美国金融市场三分之一的份额,存在专门的债券或证券质押市场。

我国最早由交通银行在2000年推出了仓单质押业务,随后,仓单质押以及动产质押业务都得到了蓬勃发展,但也开始陆续出现问题,其中影响最为恶劣的要数上海钢贸和青岛港事件。

2012年,上海爆发了上千起重复质押、空单质押等钢贸融资违约案件,给金融市场敲响了警钟。仅仅过去两年,在2014年,青岛港曝出震惊中外的铜、铝融资仓单重复质押事件,青岛的18家中资商业银行集体卷入其中,该案主角德诚矿业及其关联公司骗贷金额超过160亿元。

2011-2015年这短短5年间,银行和国有企业为代表的资金提供方在大宗商品流通领域累计损失超过万亿,形成了上千件民事和刑事诉讼案件,严重破坏了市场经济秩序。其后很长一段时间,银行闻仓单融资就为之色变,很多大型的仓储企业干脆退出非自有仓库的金融监管业务,甚至不再经营金融仓监管业务。

2、仓单融资业务困境

仓单融资存在的风险、问题不一而足,这里主要归纳总结为以下六点。

重复抵质押风险

部分仓储人管理不严或与融资人恶意串通,为同一批货物一单多开,融资人重复以仓单出质,或仓单出质后,又以货物出质或出抵。青岛港的事件就属于此情形。

单货匹配风险

即仓单记载内容与实际存储货物在数量、种类、品质上存在不一致的问题,在实际操作中,银行往往怠于审查实质内容,导致实现质权的时候出现重大问题。

货权问题

由于我国法律并未将仓单定性为物权凭证,故如果无权处分人将仓单出质,银行未能认真核实货物所有权,则很可能将不构成善意取得,无法获得质权。

质权成立问题

根据《民法典》第四百四十一条规定,以仓单出质,质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的,质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的,依照其规定。在实际业务操作中,交付动作不规范有可能导致质权未成立的风险。

货物价值问题

由于大宗商品的价格受到多重因素的影响,包括市场环境、政策波动、资本冲击、供求关系等,价格形成机制复杂,价格波动不可避免,从而会产生价格下跌,而导致质押率不足。

仓储保管人监管失能问题

在仓单质押法律关系中,银行通常委托仓储保管人作为监管人,代表银行监管货物,若仓储保管人未能恪尽职守或双方对监管规则规定不清,就极易导致监管失能,甚至出现监管人和融资人串通损害融资机构利益的情形。

其他诸如登记问题、仓单必要记载事项问题、未到期处置问题、留置问题、流动质押等等,就在此不一一赘述了。

针对上述种种问题,近年来实践中也不断尝试寻找解决方案。最重要的举措就是对纸质仓单电子化。三大期货交易所先后推出了标准化的电子仓单交易平台,近年来,一些著名的物流公司或仓储企业,也都试水开发了非标准仓单的电子仓单质押融资服务系统。

电子仓单的作用是依据标准化的原则,完成货物实物仓单化、存货仓单标准化、存货仓单电子化,从而让物流服务更多的环节实现线上化。随着区块链、物联网等新技术在电子仓单中的运用,仓储行业不断完善保管环境及相关硬件设施,促进仓储管理人加强对质押品检验过程的监控与记录,带动业务流程的规范化与标准化,一定程度上也促进了仓单质押业务的复苏。

此外,学者专家开始反思法律层面的问题,如开篇中提到的加快制定《仓单法》;也有学者提出,问题的症结在于我国法律没有像美国统一商法典(UCC)那样,明确赋予仓单物权凭证(document of title)的法律定位。

可是,笔者认为,不论是仓单电子化抑或是单纯新技术的叠加,虽然带来了一定的进步,但某种程度上还是逃离不了“头痛医头、脚痛医脚”之嫌,国内百万亿存货市场的低融资现状并没有得到根本解决。

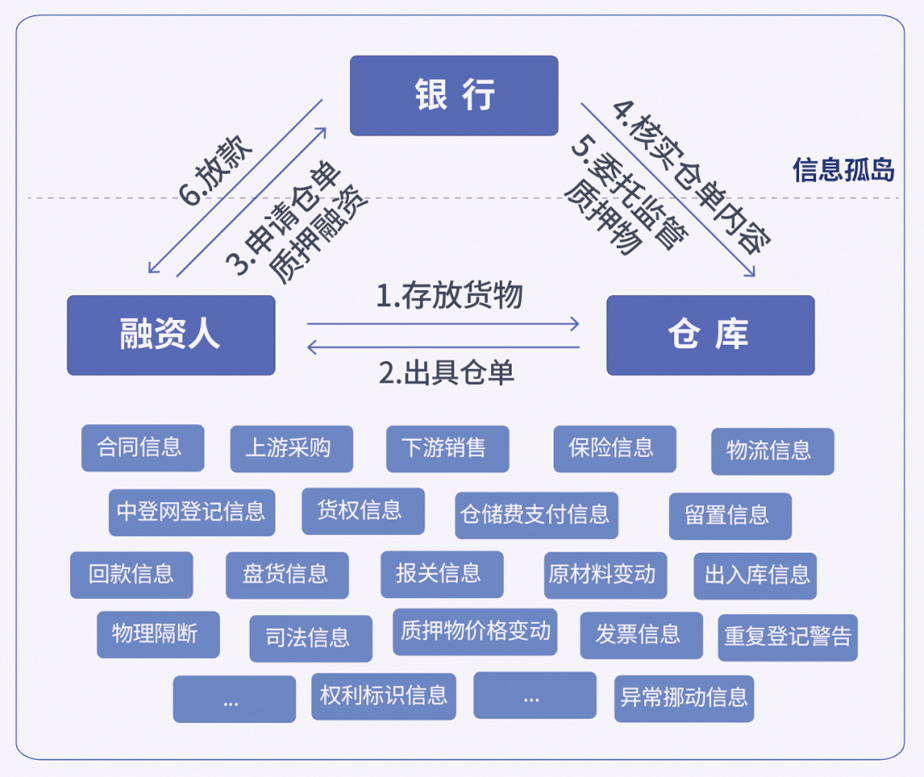

3、根源深挖:“信息孤岛”问题

笔者认为,当前仓单质押问题的根源在于:在整个仓单质押融资交易中,银行存在“信息孤岛”等问题,对于交易过程看不清、摸不透、管不住,甚至对于质押物品本身的情况也糊里糊涂,银行与第三方管理人之间、企业之间以及相关行业组织之间缺乏最基本的信息交流且彼此割裂,同时鉴于商品交易过程中的商流、物流、资金流、信息流“四流”很难合一,整个过程中交易信用的评价严重缺失。业务人员只能对单据进行形式审查,有的哪怕去仓库实质查看,恐怕也无法对质押物的全貌予以了解,即便再加上物联网设备,也改变不了管中窥豹的局面。结果,银行只能不得不去依赖于仓储企业提供监管服务,其本质就是转向对仓储企业的信用的依赖。

银行的“信息孤岛”困局

据统计,银行间接占有质押物的情形在我国占到了动产质押的90%以上,也就是说,大多数动产质押业务都交由第三方物流仓储公司监管。在法律没有规定仓单质押的强制登记公示制度、且交付占有的“公示”状态明显弱化的情况下,银行质权容易受到侵扰,相关权利不易受到法律保护,无形中也增加了串通、重复质押、抵押、强行出库等争夺质物的风险。

此外,仓储监管法律关系本身有其逻辑问题难以自洽,如仓储公司在监管关系和仓储关系中同时分饰两角等。如果试图依赖于物流仓储企业自身进行信息化升级,来解决银行“信息孤岛”问题,本身也存在矛盾,因为物流仓储企业与银行为合同关系,出于趋利避害的天性,潜在的“利益冲突”和“道德风险”无法回避。

4、产业数字金融解困仓单融资

要解决当前仓单融资业务的困境,不妨转变思路、抓住根源,回归银行的核心地位。银行不能再仅仅依赖仓储企业来履行监管责任,亦不可只依靠仓储企业的数字化升级来解决自身困局。根本之道,唯有通过银行自身的数字化转型升级打破“信息孤岛”,对仓单质押融资交易看得清、看得透、管得住,最终形成银行、融资人、仓储人良性互动的环境。

今年年初下发的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中指出,银行数字化转型要积极发展产业数字金融。仓单融资这一片规模巨大、想象力丰富的市场,无疑是银行实践产业数字金融的重要场景之一。具体而言,可从以下四个方面实现。

以银行数字化转型为核心

这是打破银行“信息孤岛”的根本驱动力。产业数字金融模式下的银行数字化转型,让银行具备产业链场景数字化能力和底层资产全面数字化能力,实现对质押物资产的可穿透、可追踪、可控制,促进仓单融资业务流程再造。

形成“数字化电子仓单”

以在押物的全生命周期管理理念,加上通过物联网、人工智能、区块链等技术穿透在押资产,让银行实现四流合一的闭环环境,从而将“电子仓单”进一步升级为“数字化电子仓单”,解决评估难、监管难、数据难和确权难四大难题,确保物权明晰,数据可信。

共建数字生态

在第三方科技公司赋能下,打造数字化电子仓单平台+定制化的银行产业金融服务平台,形成银行、融资方、仓储方三方之间的协同、高效、可信的数字化电子仓单业务生态。

构建数字化风控体系

针对仓单质押业务场景,基于四流合一数据,形成交易过程中的数字信用,建立科学、完备的数字风控体系,精准把控、预警风险。

总 结

仓单融资不但适用于商品流通企业,而且适用于各种生产企业,尤其能够有效解决中小企业缺乏固定资产作抵押、担保难、融资难的问题。作为产业数字金融的倡导者和践行者,聚均科技赋能金融机构产业金融服务数字化转型,盘活百万亿存货资产市场,让金融活水更好滴灌实体经济。

参考文献:

【1】王娟:《动产质押监管业务的法律困境及路径选择研析》

【2】张瑞涵:《论仓单质押的法律风险及其防范》

【3】田玉洁:《仓单质押研究》

【4】李佳玮:《仓单法律性质研究》

【5】吕忠:《电子仓单——现代物流高质量发展新引擎》